Adriana Urdaneta tiene 28 años y está a ocho meses de obtener su título de pediatra, luego de más de tres años de residencia en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos. Todas las carencias que ha visto allí se exacerbaron con los apagones de marzo y abril de 2019. La contingencia puso a prueba su vocación y sus conocimientos.

Génesis Carrero Soto

Fotos: Martha Viaña Pulido

Apenas se fue la luz, la doctora Adriana Urdaneta empezó a correr. Bajó las escaleras y llegó casi sin aire a la emergencia del hospital. Con la respiración acelerada, sacó las fuerzas que le quedaban y comenzó a apretar con movimientos rítmicos la bolsa de ventilación mecánica que mantenía con vida a uno de sus niños entubados.

—Uno, dos, tres, cuatro —contaba, una y otra vez, mientras presionaba la bomba conectada al tubo que le permitía respirar a uno de los cinco pequeños que en ese momento estaban en la emergencia. La doctora trataba de mantenerse serena, por encima de la desesperación de algunas madres que corrían de un lado a otro, y por encima de los muchachitos que lloraban porque algo les dolía.

O porque, tan pequeños como eran, le temían a la oscuridad.

A partir de aquella tarde del 7 de marzo de 2019, el hospital, como el país todo, de pronto se quedó a oscuras e incomunicado. Minutos, horas, días y todo seguía en la penumbra. Puertas adentro, el Hospital de Niños José Manuel de los Ríos era un volcán de nerviosismo. Cuando se interrumpió el servicio, la planta eléctrica no funcionó. Fue reemplazada por otra que, sin embargo, solo alcanzó a abastecer de energía a la terapia intensiva, a la emergencia y al servicio de nefrología. Y presentaba fallas: cada 30 minutos dejaba de funcionar y, en consecuencia, el hospital entero volvía a quedarse a oscuras durante al menos diez minutos.

Diez minutos que parecían muchos más.

Apenas se cortaba el fluido, los médicos, nerviosos, corrían tratando de hallar la manera de mantener a salvo a los pacientes conectados a alguna máquina que requería de electricidad para funcionar. Adriana Urdaneta era una de ellos.

Aplicaba manualmente ventilación mecánica, porque los equipos de ventilación, con la inestabilidad eléctrica, no funcionaban. Había aprendido a hacer esa maniobra justamente en medio de otro apagón, hace mucho, cuando cursaba 1er año de pediatría y le tocó alumbrar con linternas a varios residentes de 3er año del postgrado para que lo hicieran. Esa vez no imaginó que se estaba entrenando para lo que tenía que encarar mucho después.

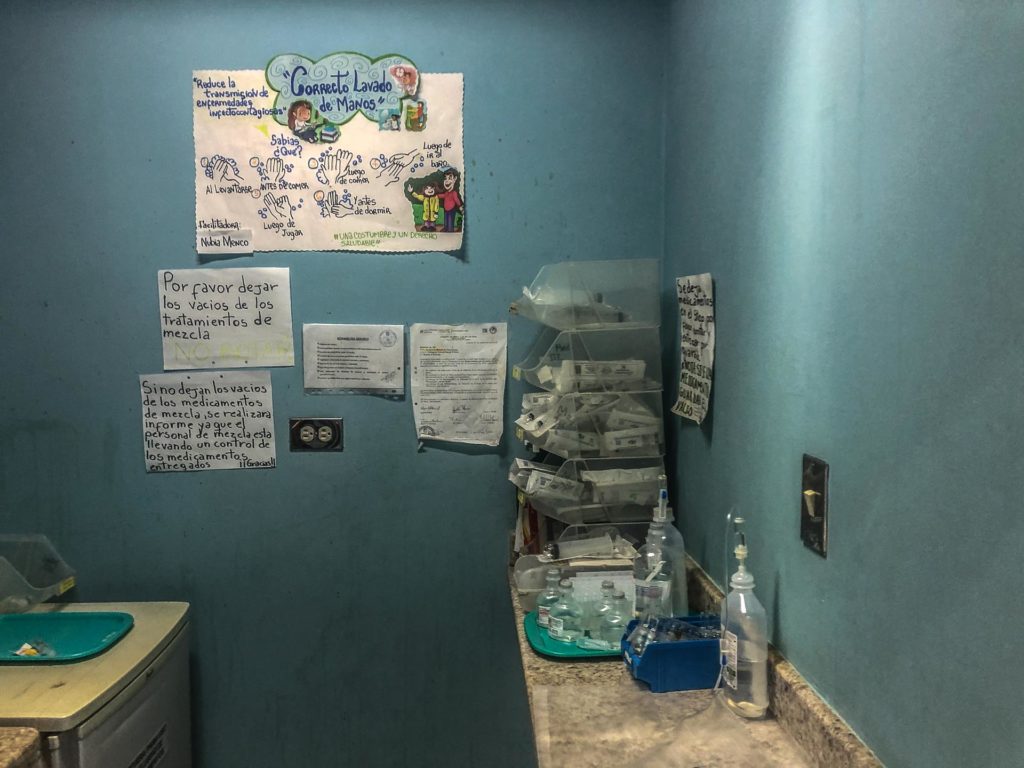

Hacía rato que en este centro de salud la oscuridad era una constante. Desabastecimiento de medicamentos e insumos, falta de personal, fallas de infraestructuras ya eran parte del rosario de carencias. El apagón de aquella tarde —y los que vinieron después a lo largo de marzo y abril de 2019— complicó mucho más las cosas.

Fue como si un monstruo hubiese hincado aún más los dientes sobre su presa herida.

En los días siguientes al 7 de marzo, la doctora Adriana no regresó a su casa. En medio de la contingencia no podía, porque la necesitaban allí, atendiendo esa guardia sobrevenida que parecía no tener fin. Se quedó por eso y porque no tenía forma de trasladarse hasta su residencia. Trabajó, trabajó, trabajó. Por la ineficiencia de la planta, ni ella ni sus colegas se permitieron dormir esas noches. Había que estar alertas. Muy alertas.

Como la luz no volvía, el caos se mantenía en el hospital. Adriana no salió de allí sino hasta cuatro días después, cuando volvió “la normalidad”. Su mundo por esos días estuvo solo puertas adentro de ese edificio blanco, haciendo vigilias para garantizar el bienestar de los pacientes. Esperaba que alguien le proveyera el almuerzo o la cena. Ella y sus colegas no se daban abasto. Solo recibían pacientes graves a quienes atendían con las linternas de los celulares. El acceso a la emergencia fue restringido.

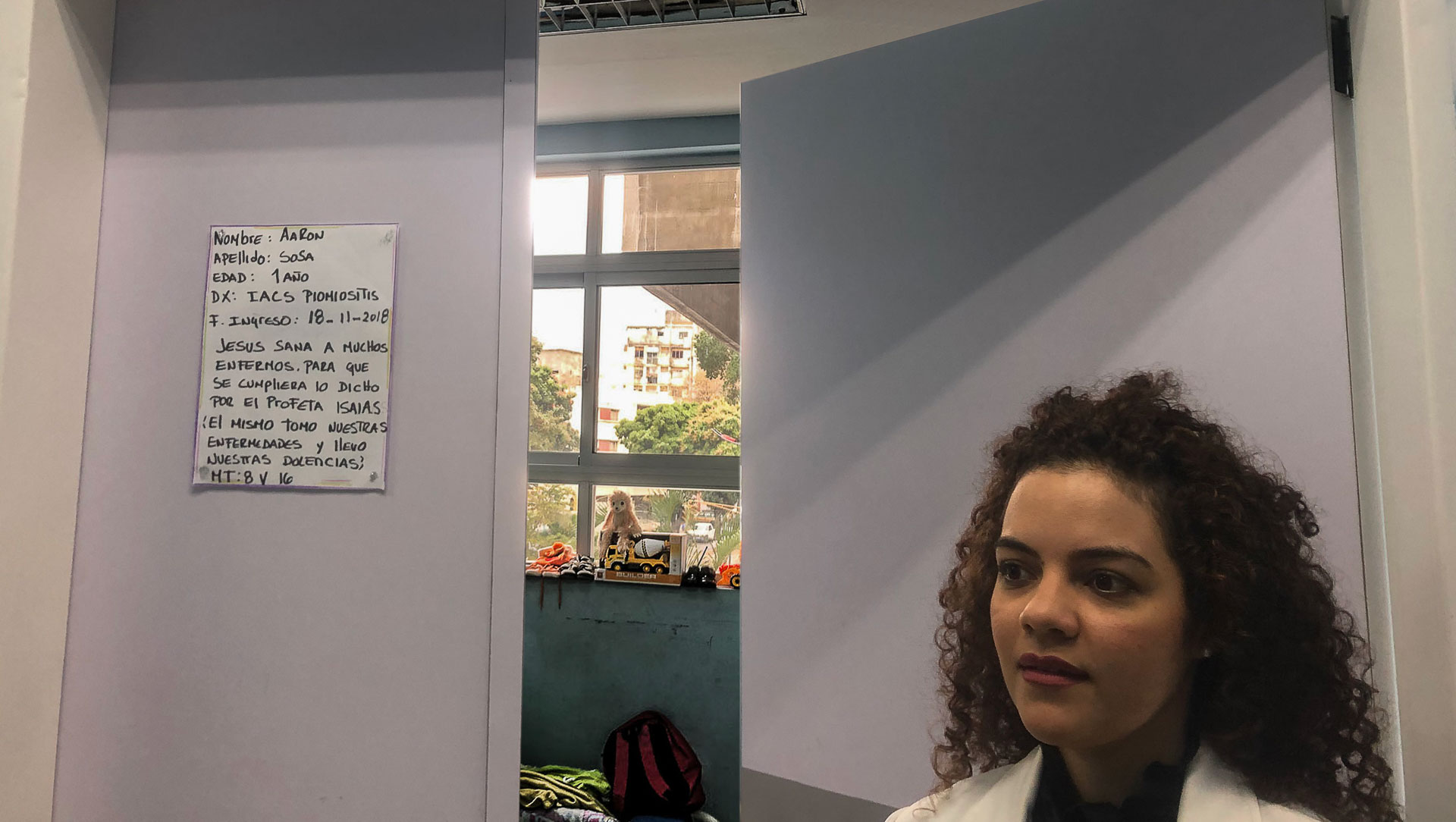

Todas las mañanas, desde enero de 2017 cuando comenzó el postgrado, Adriana va al J.M. de los Ríos. La experiencia allí le ha hecho sentir que no puede ofrecer muchas esperanzas, muy a su pesar. Aun así, se levanta a las 6:00 de la mañana, atiende a las mascotas de la dueña de la residencia en la que vive en Palo Verde —al este de Caracas—, alborota su cabello rizado y rojizo, y luego cruza en metro media ciudad hasta San Bernardino, para llegar a su hospital y atender a sus niños.

Allí pasa unas 10 horas cada día. Camina por los pasillos. Saluda a la gente que la ve envuelta en su bata blanca. Besa a cuanto pequeño se consigue en el camino.

Adriana Urdaneta tiene 28 años y es de Maracaibo, en la punta noroccidental del país, muy lejos de Caracas. Egresó como médico de la Universidad del Zulia. Uno de sus sueños era formarse para sanar niños. Por eso se mudó a la capital venezolana, entusiasmada, a especializarse en el J.M. de los Ríos.

Como tantos médicos se han ido de allí —la mayoría a otros países siguiendo las rutas de los migrantes—, ha tenido que redoblarse. Solo quedan 12 estudiantes de los 23 que comenzaron con ella. En total hay apenas unos 110 residentes que se dividen en grupos de 5 para atender las jornadas diarias y las guardias; muy pocos para atender a los 250 niños que aproximadamente acuden al centro de salud diariamente.

Adriana ha tenido entonces que asumir otros roles: ha sido camillera, bioanalista, enfermera y hasta obrera. Y ha tenido que sacar dinero de sus propios bolsillos para que alguna madre pueda practicarle exámenes a su hijo, pues desde hace mucho en el hospital no hay recursos en el laboratorio.

Normalmente su tarea y la del otro doctor que la acompaña en su servicio —Hospitalización de Medicina III— es tratar a pacientes que requieren tratamiento, y que se encuentran estables. En esta área están, por ejemplo, los pacientes hematooncológicos, a quienes les toma especial cariño. Allí ha encontrado afectos importantes, ha apoyado económicamente a muchos para que se hagan exámenes, y les ha regalado su vianda de comida a otros, aunque se quedara sin almuerzo.

En pocos meses, recibirá su título. Antes tenía pensado quedarse algún tiempo en Caracas, ejerciendo, poniendo en práctica lo que ha aprendido. Pero, además de médico, Adriana quería tener una familia. Y varias ausencias trastocaron sus planes.

En junio de 2018 a su esposo le diagnosticaron un tumor cerebral. Dejó todo suspendido y se fue a Maracaibo a atenderlo y acompañarlo. Estaba allá cuando, un mes después, falleció. Se devolvió a Caracas, pero entonces, en medio del duelo, comenzó a extrañar aún más a los suyos. Y lo difícil que es intentar hacerse pediatra en un postgrado de dedicación exclusiva en el que no cobra más de 80 mil bolívares al mes —unos 14 dólares—, complicaron todo aún más. Todo le pesaba más. Pensaba mucho en Ana y Samuel, sus padres; en su sobrino, Thiago, quien a veces no tiene merienda para ir a la escuela; y en Samuel, su hermano, que se quedó sin trabajo y se tuvo que ir del país para mantener a su bebé.

—Yo soy más que médico y todo eso afecta y me pesa.

A diario sueña con él, con su amor. Va al cine sola y lo recuerda. A veces, cuando le toca atender a algún paciente difícil, evoca el impulso que él le daba para continuar.

A veces ha llorado en medio de la guardia. Por el cansancio, por la indignación. El día del apagón, por su rostro corrieron lágrimas porque no tenía dinero para comprar agua potable o para ir a su casa en taxi por algo de ropa. Le tocó asearse, como a todos sus compañeros de residencia, con toallitas húmedas y economizar los pocos alimentos que le quedaban. En momentos de desespero, en los que siente que no puede más, corre al baño de la oficina de Medicina III, se encierra allí, y llama a su mamá y le pide que ore con ella. Es lo que la ayuda a calmarse y seguir adelante.

Hubo una vez en la que no se pudo tranquilizar. El día que se reincorporó a sus labores, luego del permiso por la partida de su esposo, le tocó atender y ver morir a un bebé maltratado. Llegó a casa y lloró, lloró, lloró todo lo que pudo. Al día siguiente, respiró profundo, se alborotó el pelo, y salió de nuevo al hospital.

Adriana sueña con poder trabajar en un sitio donde las carencias no se atropellen.

—Estoy curtida para enfrentar circunstancias difíciles. La vida me ha dado hasta con el tobo.

Lo que vivió en el J.M. los días en que no hubo luz, la hicieron tomar definitivamente la decisión: al terminar los estudios se devolverá al Zulia. No se quedará en Caracas. Con todo y los demoledores apagones que viven a diario allá, al menos estará con su familia. Es la única forma en la que todo tenga sentido para ella. Quiere hacer un postgrado en gastroenterología pediátrica.

Y cuando la luz se apague, estará lista para encenderla.

Lea también: He apelado a técnicas e instrumentales del siglo 19

2658 lecturas.

2 Comentario sobre “Al día siguiente respiré profundo y volví al hospital”